La 6e édition des Assises de la Philanthropie s’est tenue le mardi 19 septembre dans l’amphithéâtre Duclaux, écrin au sein du bâtiment historique de l’Institut Pasteur, à Paris.

Cet événement a été placé cette année sous le haut patronage de Monsieur Emmanuel MACRON, président de la République.

Le format de cette édition 2023 était centré sur le partage d’idées autour de six thèmes. Chacun a été traité par deux intervenants venant apporter, en quinze minutes, un éclairage académique, une conviction, un retour d’expérience… Nous avons eu l’honneur d’accueillir cette année, parmi d’autres intervenants, Charles Kloboukoff, fondateur de l’entreprise Léa Nature, le chercheur en science politique Edouard Morena, Lasse Horne Kjældgaard, directeur général de la Fondation Carlsberg, Isabelle Verrecchia, déléguée générale de la Fondation Groupe M6, ainsi que l’avocate Delphine Bottge.

Une journée de pitchs et tables rondes animée par la journaliste Ingrid Labuzan.

→ Retrouvez le programme et les intervenants

→ Retrouvez la synthèse écrite des Assises de la Philanthropie

Retour en images sur l’événement :

© Institut Pasteur, François Gardy

Guy Raymond Cohen était l’invité de la dernière rencontre du Think Tank de la Philanthropie, le 23 mars dernier. Vice-président et fondateur de l’ANACOFI (Association Nationale des Conseils Financiers), il est aussi à l’origine de la création du Grand Prix de la Philanthropie.

Cet échange avec les experts du Think Tank a été l’occasion de revenir sur ce prix et l’importance d’encourager une philanthropie « stratégique », telle que le Professeur Peter Frumkin le définit. Le premier critère de ce prix est, en effet, la cohérence entre le produit commercialisé de l’institution financière et l’activité de l’institution philanthropique. Un critère d’autant plus important que ce prix ne juge pas la qualité de la fondation, mais reconnaît la qualité d’un partenariat.

Guy Raymond Cohen a notamment décrypté le cas de Funds for Good Impact qui fait partie des lauréats 2022 dans la catégorie « entreprenariat social ». Ce fonds a commencé avec des petits moyens et avec l’objectif de créer une fondation, mais ses créateurs se sont rapidement dits qu’ils auraient plus d’impact en créant une société à mission qui reverserait 50% de ses bénéfices à un fonds de dotation sur la question de l’emploi.

Les échanges ont également permis d’aborder la question du greenwashing/ethicalwashing, de l’évolution de la profession de conseiller financier sur les sujets philanthropiques et du rapport au risque.

Le 13 octobre dernier, les experts du Think Tank de la Philanthropie se sont retrouvés pour une matinée de rentrée chez Neuflize OBC, l’un des membres du cercle.

Le thème de la matinée était le suivant : Démarche et ambition du fondateur d’Anyama, grand gagnant de l’Euromillion, représenté par Max Thillaye du Boullay.

En tant que Directeur général du Fonds de dotation d’Anyama, Max a pu partager aux experts l’histoire incroyable de ce retraité, philanthrope dans l’âme, qui a souhaité rester anonyme.

En 2020, après plusieurs tentatives, il remportait alors 200 millions d’euros, une somme qu’il décida de dédier à 80% pour la protection de l’environnement (et plus particulièrement la protection de la forêt et la biodiversité), et à 20% à la santé et la problématique des aidants.

Max Thillaye du Boullay a pu revenir sur le raisonnement du fondateur dans la construction de son projet, la structuration des équipes et les différentes étapes pour créer et gérer le fonds de dotation.

Il a également évoqué les grandes incohérences qui résident dans le modèle philanthropique français, en soulignant notamment les limites des outils existants auxquelles il est confronté quotidiennement.

Comment créer et gérer un fonds dans l’anonymat ? Quelle posture de la Française des Jeux face à ces nouveaux gagnants philanthropes ? Comment le modèle du fonds de dotation pourrait-il être simplifié ?

Les experts ont pu débattre de ce formidable exemple de générosité, mais aussi des limites des outils philanthropiques actuels, souvent liées à l’incompréhension du mode de fonctionnement du secteur de l’intérêt général par le Conseil d’État.

Le 30 juin, les experts du Think Tank se sont retrouvés pour une matinée sur le thème de la Philanthropie internationale, à travers la présentation du Global Philanthropy Environment Index 2022 : une étude comparative parmi les rapports mondiaux les plus complets sur les environnements philanthropiques entre les pays. Pour partager la méthodologie et les grands enseignements de cette étude, le cercle des experts accueillait Charles Sellen, chercheur sur la philanthropie, affilié aux universités de Montréal et d’Ottawa et docteur en économie, qui a contribué à sa réalisation.

Ce rapport, sorti en mars 2022, présente les environnements philanthropiques mondiaux de 91 pays et économies entre 2018 et 2020, couvrant tous les niveaux de développement économique. Il représente un effort de recherche d’envergure mondiale et propose une vision exhaustive des modèles philanthropiques à travers le globe en couvrant 85% de la population mondiale. Il analyse l’environnement philanthropique de chaque pays, sur la base d’un score allant de 1 (peu favorable) à 5 (très favorable) à travers 6 grands critères :

• La facilité d’action d’une organisation philanthropique dans le pays concerné ;

• Les incitations fiscales ;

• Les flux philanthropiques entre pays ;

• L’environnement politique ;

• L’environnement économique ;

• L’environnement socioculturel pour la philanthropie.

Pour sa mise en œuvre, le rapport a mobilisé plus d’une centaine d’experts dans le monde, avec au moins un expert référent par pays. Pour garantir l’exhaustivité des résultats, la phase d’analyse comparative intègre une harmonisation à l’échelle régionale, afin de comparer des régions homogènes sur la base d’une grille de lecture commune d’un pays à l’autre. Les grands enseignements du rapport dessinent un environnement philanthropique à l’échelle mondiale globalement plus favorable qu’en 2018 : 3/5 des 91 pays et économies étudiés proposent un environnement favorable à la philanthropie.

Pour autant, dans un tiers des 79 économies initialement signalées en 2018, l’espace pour la philanthropie ne cesse de diminuer. Concernant la France, le pays fait partie des 13% des pays les plus favorables sur les 91 étudiés, avec une note de 4,64. Ses spécificités sont les suivantes :

– Des points forts sur l’environnement socioculturel, politique et les incitations fiscales ;

– Des points faibles sur la simplification des flux philanthropiques entre pays.

Quelles difficultés rencontrées lors de la phase d’analyse ? Quelles sont les régions les mieux classées ? Existe-t-il des pays au modèle inspirant ? Les experts ont pu débattre sur les enjeux internationaux liés à la philanthropie, allant de la structuration d’une philanthropie mondiale plus « institutionnalisée », en passant par la question de la simplification des dons transfrontaliers.

Pour aller plus loin :

> La démarche globale d’enquête mondiale

> Le rapport complet

> Le résumé de la fiche pays France

> La fiche pays France détaillée

Découvrez le Podcast :

À l’occasion du grand retour en présentiel des matinées du Think Tank, les experts se sont retrouvés le 14 avril pour échanger sur le plus grand défi de notre époque : la lutte contre le changement climatique.

Pour rapporter l’état des lieux de notre planète et partager l’engagement des fondations envers la cause environnementale, le cercle des experts accueillait Marie-Stéphane Maradeix, Déléguée générale de la Fondation Daniel et Nina Carasso et membre du comité de pilotage de la Coalition française des fondations pour le climat, et Sabine Roux de Bézieux, Présidente de la Fondation de la Mer et de l’association Un Esprit de Famille.

Pour Marie-Stéphane Maradeix, les enjeux climatiques passent avant tout par une prise de conscience individuelle. Elle partage aux experts la difficulté de parvenir à engager le collectif sur cette cause, malgré les nombreux cris d’alerte figurant notamment dans les derniers rapports du GIEC. La crise planétaire et les conséquences qui en découlent n’étant malheureusement pas perceptibles au quotidien, l’urgence n’est ressentie qu’exceptionnellement, lors de phénomènes extrêmes (catastrophes naturelles, canicules, etc.). Les chiffres de la philanthropie reflètent malheureusement cette réalité : en France, seulement 3% des fonds viennent en soutien aux enjeux environnementaux, et entre 3% et 5% au niveau européen.

Des chiffres disproportionnés au regard de l’urgence climatique. C’est ce constat qui a poussé Marie-Stéphane Maradeix à se mobiliser pour la création d’une Coalition française des fondations pour le climat, en commençant par inviter l’ensemble du secteur des fondations et fonds de dotation à la signature d’un Manifeste. Celui-ci marque leur engagement à devenir une source d’inspiration et une force d’innovation, et ainsi à contribuer au changement. La coalition repose aujourd’hui sur 6 grands piliers en France, allant de la « formation et la sensibilisation » au sujet des « placements financiers », et concerne toutes les fondations, tout axe confondu.

Au-delà du sujet de l’environnement, l’océan, principal régulateur du climat, est également un enjeu clé. Grand inconnu de notre planète pour les hommes, malgré son envergure, il est pourtant à lui seul une grande source de solutions pour résoudre les problématiques de notre siècle. C’est ce que défend Sabine Roux de Bézieux et c’est la conviction de La Fondation de la Mer, depuis sa création en 2015. Fondée par le monde maritime (scientifiques, Marine Nationale, ONG, entreprises du monde maritime et navigateurs), elle faisait déjà partie des volontés du Grenelle de la mer en 2009. Son ambition s’articule en 3 grandes parties : connaître, protéger et impliquer. Holistique, collaborative et pragmatique, elle place le monde de l’entreprise au cœur des défis de demain : sa mission étant d’encourager les entreprises à arrêter de trouver des ressources non durables dans l’océan, et à se réinventer. À l’origine de nombreuses initiatives, la fondation soutient la protection de la biodiversité marine, la lutte contre les pollutions en mer, la recherche et l’innovation, et s’engage également fortement dans des projets d’information et de sensibilisation envers tous les publics, notamment les plus jeunes.

Comment encourager les entreprises à réinventer leur modèle et à trouver de nouvelles ressources sans nuire à l’environnement ? Quelle est la valeur ajoutée d’une fondation face aux sujets environnementaux ? Comment expliquer le si faible pourcentage en mécénat dédié à l’environnement ? Une matinée qui résonne avec l’actualité politique de 2022, où chaque décision prise pour le climat sera un pas de plus vers un avenir plus doux pour notre planète.

Découvrez les Podcasts :

Après avoir bénéficié d’une couverture médiatique positive pendant plusieurs années au début de la décennie 2010, la philanthropie connaît, depuis 2017, davantage de remises en cause et de polémiques : présentation du don comme niche fiscale ou encore défiance à l’égard des riches donateurs, comme nous avons pu le constater après l’incendie de Notre-Dame au printemps 2019. Mais si certaines initiatives privées en faveur de l’intérêt général sont parfois critiquables, beaucoup de reproches sont le fruit d’une méconnaissance et/ou incompréhension de ce qu’est la philanthropie et de ce qu’elle apporte.

De manière générale, il nous semble possible de classer les critiques de la philanthropie en trois grands thèmes :

L’argument éthique

Cet argument est celui qui est le plus souvent utilisé contre la philanthropie. En acceptant les dons de certaines entreprises ou de certains donateurs, elle se rendrait coupable d’une forme de purpose washing. Si le sujet n’est pas nouveau, il est de nouveau mis en avant à l’heure où la responsabilité des entreprises et l’imposition des plus fortunés deviennent des sujets de société.

- En ce qui concerne les motivations du donateur, celles-ci sont toujours multiples et rarement univoques (liées à son histoire, à ses opinions ou encore à ses croyances). En revanche, si elles s’appliquent à respecter la volonté de leurs donateurs, les associations restent contraintes par d’autres éléments : leur objet social, leurs bénéficiaires… Et doivent rendre des comptes sur l’utilisation des dons. « Dans ma pratique professionnelle, je vois d’abord des personnes animées d’un désir sincère de faire le bien et de bien le faire », souligne Stéphane Couchoux, avocat responsable du secteur “Fondations, Mécénat & Entreprises“ chez Fidal ; « nous les accompagnons dans la rédaction de charte par exemple. »

- « Il m’est arrivé de refuser l’argent de certains donateurs, indique ainsi Daniel Bruneau de la fondation Petits Frères des Pauvres, parce que le donateur demandait à ce que son chèque soit utilisé pour “des français”. Notre doctrine a toujours été d’aider ceux qui en ont besoin, quel que soit leur origine ou leur religion. ». Donc oui, des associations se préoccupent de la question éthique quand il faut accepter ou non un don.

- Ce souci éthique peut rejoindre un enjeu stratégique. « Certaines associations refusent les dons de certaines entreprises ou qu’un donateur ait trop d’importance et font en sorte de limiter leur part dans la collecte globale de l’association », précise Daniel Bruneau.

- Du côté des entreprises, la loi et la jurisprudence encadrent de façon claire les partenariats avec les organisations relevant de l’intérêt général et proposent plusieurs modes : le mécénat, le parrainage ou encore la vente de prestations.

- Au fil du temps, les donateurs et les associations collectrices se sont dotés d’outils pour éviter l’écueil de comportements critiquables : Charte du Don en Confiance, charte d’Admical, de l’AFF. « La charte du mécénat d’entreprise va d’ailleurs être mise à jour dans un référentiel de déontologie suite à un travail de trois ans animé par Le Don en Confiance, avec l’IDAF, le Mouvement Associatif et les membres de la Coalition Générosité.», révèle François Debiesse, président de l’Admical.

- « En tant que dirigeant d’association, je considère que je n’ai pas de morale à faire aux donateurs. Ma première responsabilité consiste à être garant des bonnes pratiques de mon organisation », objecte Daniel Bruneau.

Le rapport à l’État

Un lieu commun des critiques de la philanthropie est d’opposer le rôle de cette dernière (qui relève en effet de l’initiative privée) au rôle de l’État. Pourtant, cette critique ne résiste pas à l’épreuve des faits :

- « Des associations, l’État, des collectivités territoriales, des entreprises mécènes, des philanthropes grands ou petits agissent souvent de concert en se regroupant autour de projets de territoires », illustre François Debiesse. Action de l’État et des philanthropes, loin d’être concurrentes, servent ainsi souvent les mêmes buts.

- « La plupart des associations collectrices mènent également des actions de plaidoyer auprès de l’État et elles le font généralement pour réclamer son intervention », indique Daniel Bruneau. Sur les questions de pauvreté, de santé ou d’environnement par exemple, elles combattent ainsi le désengagement de l’État et le font… grâce à leurs donateurs. De nombreux philanthropes considèrent d’ailleurs l’adoption de la solution qu’ils financent par l’État comme leur but final.

- De plus, avant d’opposer philanthropie et État, il faut constater que1 :

– La philanthropie existe parce que l’État le permet et l’encourage : plusieurs pays dans le monde ne proposent pas d’avantages fiscaux liés au don, d’autres (souvent totalitaires) interdisent purement et simplement les dons. D’ailleurs, en France, les changements de majorité n’ont pas vu de différences notables dans le traitement de la philanthropie ;

– L’État contrôle (Bercy…) les donateurs, les bénéficiaires, l’action des entreprises mécènes, l’action des associations et des fondations… ;

– Les moyens d’action des États demeurent très supérieurs aux moyens déployés par les entreprises mécènes, les donateurs et les philanthropes.

- C’est d’ailleurs parfois grâce à la philanthropie que l’État s’intéresse à une cause et/ou décide de proposer des politiques répondant à des problématiques nouvelles et qu’il n’a pas forcément identifié au premier abord. Récemment, ce fut le cas de l’endométriose ou encore de certaines atteintes à l’environnement ou aux animaux.

- Enfin, « la philanthropie, c’est notre part de liberté », confie Daniel Bruneau : encadrée par la loi dans ses objets mais instrument de pluralisme grâce à la liberté de choix qu’elle offre : causes, bénéficiaires et modes d’actions.

Rapport au capitalisme/aux inégalités/à la fiscalité

Le dernier principal reproche fait à la philanthropie est qu’elle serait un moyen de perpétuer les inégalités liées au modèle libéral. De plus, elle est accusée d’agir en s’appuyant sur une fiscalité qui amputerait l’État d’une partie de ses ressources.

- S’il y a amputation, elle est modeste. Le coût des réductions d’impôt pour les dons des particuliers et des entreprises est de l’ordre de 5 milliards d’euros, à comparer aux 450 milliards d’euros de budget de l’État.

- La lutte contre la fraude fiscale est évidemment un enjeu important mais, en tant qu’association « ce n’est pas notre job de vérifier » ce que font les donateurs grands ou petits, nous dit Daniel Bruneau. De plus, les acteurs de l’intérêt général ne sont pas outillés pour investiguer les pratiques de chacun de leurs donateurs.

- Une grande part des critiques faites à la philanthropie tient à l’avantage fiscal qui l’encourage (sans pour autant effacer son coût d’ailleurs). Un enjeu plus important est certainement de « rendre l’impôt plus pertinent et plus compris », convient Daniel Bruneau. De ce point de vue, la philanthropie comme forme d’imposition choisie permet de rendre ce sens à l’impôt.

- D’ailleurs, l’État oriente et organise la philanthropie, en créant un avantage fiscal spécifique pour les dons faits aux associations d’aide aux plus démunis par exemple. « L’exclusion du régime du mécénat de certaines dépenses liées à la transition écologique interroge », note Stéphane Couchoux.

- « Le livre blanc de la Coalition Générosité2 publié à l’occasion de l’élection présidentielle ne comporte aucune revendication portant sur les questions de fiscalité », souligne François Debiesse. Il est tourné vers le développement de la générosité et la mise en place d’actions en ce sens.

1MOOC de la FdF – Chaire philanthropie de l’ESSEC – Arthur Gautier et Anne-Claire Pache

À l’occasion du premier webinaire de l’année 2022, les experts du Think Tank se sont retrouvés le 10 février pour échanger et débattre avec le journaliste et essayiste Vincent Edin sur son ouvrage « Quand la charité se fout de l’hôpital : Enquête sur les perversions de la philanthropie ».

Avec son titre provocateur, cet essai publié aux éditions Rue de l’échiquier résonne dans le secteur depuis sa sortie en 2021. Véritable pamphlet sur la générosité des « ultra-riches », Vincent Edin y dénonce l’hypocrisie de la philanthropie dite moderne, en pointant du doigt les comportements des 0,01% plus riches de France, la complicité des politiques et des mécènes au service de l’image, mais aussi la fiscalité et ses avantages attribués aux évadés fiscaux.

À travers ces 4 grands chapitres, l’ouvrage nous invite dans un premier temps à nous questionner sur les différences entre « charité » et « solidarité », en rappelant notamment les fondements de l’histoire sociale de la France. Puis il propose un parallèle avec la philanthropie américaine, dénonçant les limites de son modèle, pour ensuite se pencher sur le cas français. Défenseur d’un Etat social fort, Vincent Edin expose en dernière partie plusieurs pistes pour repenser les modèles de la générosité ; parmi elles, la volonté de redonner à l’État sa juste place, seul véritable garant de la solidarité selon l’auteur, ou encore la suppression du concept de milliardaire.

La philanthropie est-elle intrinsèquement mauvaise ? l’État a-t-il sa part de responsabilité face aux dérives de certains « utra-riches » ? La philanthropie d’entreprise est-elle systématiquement critiquable ? Une matinée sous le signe du débat pour les experts du Think Tank, qui a donné lieu à des échanges constructifs rappelant à tous la distinction à faire entre la philanthropie en tant que telle (ce qu’elle est par nature), et certaines limites de l’écosystème dans lequel elle évolue.

Découvrez le Podcast :

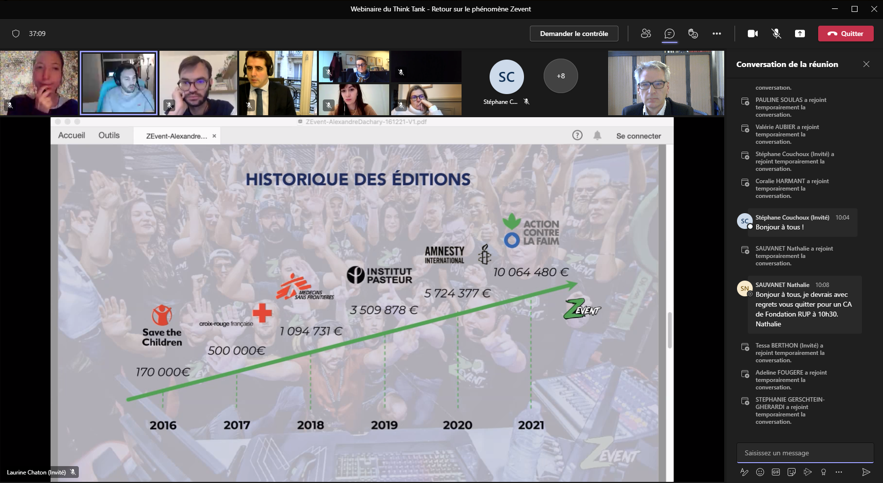

Pour cette fin d’année 2021, les experts du Think Tank de la Philanthropie se sont retrouvés le 16 décembre pour un webinaire consacré à l’incroyable phénomène de collecte Z Event. À cette occasion, Le Think Tank recevait Alexandre Dachary, plus connu sur la toile sous le nom de Dach, l’un des co-fondateurs du Z Event.

Véritable marathon du jeux vidéo, cet événement a bouleversé le secteur en réinventant les codes de la collecte traditionnelle, et ne cesse de prouver sa réussite avec des records de dons à chaque nouvelle édition. Après une première session en 2016 pour l’association Save the Children qui a permis de collecter 170 000 euros, c’est plus de 10 millions d’euros qui sont reversés 5 ans plus tard, en octobre 2021, à l’association Action contre la Faim. Une courbe des montants en pleine croissance depuis l’origine du projet, qui interroge sur le développement de mécaniques innovantes au service de la philanthropie, mais également sur l’avenir du concept Z Event lui-même.

Quel est le montant moyen du don sur une telle opération ? Quels sont les profils de ces nouveaux donateurs ? Quel(s) critère(s) de choix pour sélectionner l’association bénéficiaire ? De la naissance du projet en passant par la rétrospective des montants de collecte sur ces 6 dernières années, Alexandre Dachary a partagé aux experts les coulisses de l’opération Z Event, en faisant part de son enthousiasme et ses réflexions face à l’impact du phénomène sur le secteur de la philanthropie.

Découvrez le Podcast :

Le 23 septembre dernier, le Think Tank de la Philanthropie proposait à ses membres de se retrouver pour un nouveau webinaire sur le thème « Charité et Philanthropie : Origines et Histoire ». À cette occasion, le cercle des experts accueillait Christian Topalov, sociologue et historien, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales, dans le cadre de la publication de son ouvrage « Philanthropes en 1900 ». Une vision complétée par l’histoire et la philanthropie pasteurienne racontée par Annick Perrot, ancienne conservatrice du Musée Pasteur et Frédéric Grosjean, responsable des legs et de la gestion du patrimoine immobilier à l’Institut Pasteur. L’occasion de se replonger dans les origines et les récits ayant façonné la philanthropie moderne d’aujourd’hui.

Publié en 2019, l’ouvrage « Philanthropes en 1900 » est le fruit d’une étude des mondes de la philanthropie dans quatre grandes villes : Londres, New York, Paris et Genève. L’année 1900 n’a pas été choisie au hasard puisqu’elle correspond à un moment de floraisons exceptionnelles des œuvres : on parlait alors de « printemps charitable ». En traçant l’origine des œuvres philanthropiques parisiennes de l’époque, Christian Topalov nous dévoile un réseau de régions connectées les unes avec les autres. Parmi elles, on trouve « l’establishment réformateur », caractérisé par ces hommes aux carrières brisées par la victoire politique des républicains, qui, à travers leurs actions philanthropiques, tentent de conserver une place dans la société ; ou encore le réseau de « l’Oppression de l’Archiduché », caractérisé par des œuvres d’aspiration catholique.

Christian Topalov, à travers le récit de vie et de carrière de ces grands philanthropes, nous rappelle également que la charité à cette époque, au-delà d’un mouvement ayant pour volonté l’aide à autrui, était une obligation sociale : elle répondait à un enjeu mondain (l’achat de la responsabilité) ; un enjeu politique (la légitimité à diriger des idées) et à un enjeu de genre (l’opportunité pour les femmes de se créer un espace d’activité publique). Annick Perrot et Frédéric Grosjean ont ensuite rappelé la place qu’occupait à l’époque l’Institut Pasteur au sein de ces réseaux et connexions. Le premier appel à la générosité, porté par Louis Pasteur le 1er mars 1886, marque le début d’un enthousiasme et d’un élan de générosité en France et au-delà. Certaines grandes figures emblématiques ont contribué à ce rayonnement de la philanthropie du XIXe au bénéfice de l’Institut Pasteur. Parmi elles, on retrouve le Comte de Laubespin, considéré comme le premier donateur « pour la cause de la recherche », la mystérieuse Madame Lebaudy, l’une des rares philanthropes souhaitant garder son anonymat, aussi appelée « Madame X », ou encore le haut financier bordelais Daniel Iffla, agissant sous le pseudonyme romanesque d’Osiris.

Frédéric Grosjean a enfin rappelé que la philanthropie liée à la recherche médicale et scientifique n’a cessé d’évoluer à travers l’histoire des maladies et l’innovation des outils permettant de manifester sa générosité. Elle a cependant gardé une constante de 1900 à nos jours : elle offre aux philanthropes la possibilité d’être bien plus que des donateurs : des acteurs du changement social.

Quelle est l’histoire autour du terme « philanthropie » ? Les philanthropes de l’époque étaient-ils soumis à la critique de l’opinion publique comme on peut l’observer aujourd’hui à l’égard de grands philanthropes ? Quels sont les facteurs de succès de l’Institut Pasteur en tant que collecteur de fonds ? Autant de questions autour desquelles les intervenants ont pu partager leurs points de vue et réflexions.

Découvrez les Podcasts :